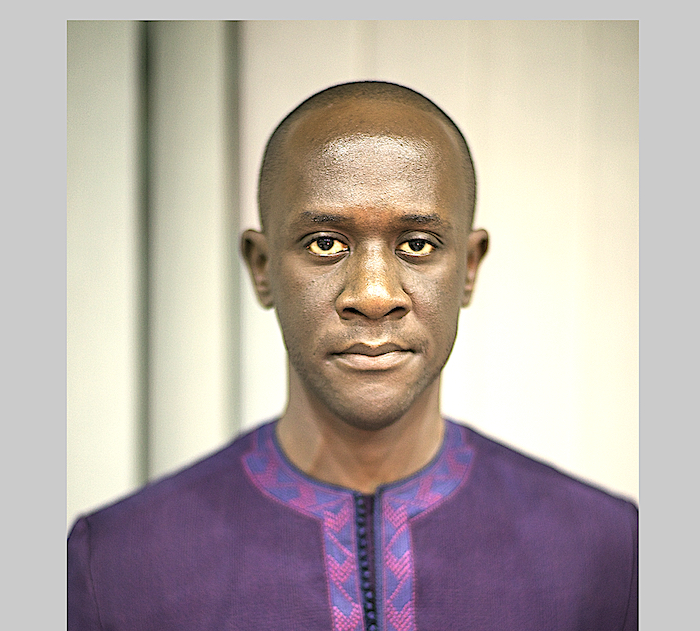

La carri├¿re en finance dÔÇÖinvestissement de Papa Oumar Syr DIAGNE d├®marre ├á Montr├®al en 2006, dans lÔÇÖ├®quipe des Partenariats Strat├®giques de la filiale immobilier (CADIM) de la Caisse de D├®p├┤t et Placement du Qu├®bec.

Elle est toutefois ├®court├®e par la crise financi├¿re des subprimes, ├á travers laquelle la Caisse perd lÔÇÖ├®quivalent des actifs immobiliers g├®r├®s par CADIM, soit 40 milliards de dollars CAN.

Il sÔÇÖen suit une p├®riode de travers├®e de d├®sert qui renforcera sa volont├® de retour au S├®n├®gal.

CÔÇÖest en fin 2009, quÔÇÖil fera le grand saut, en int├®grant le fonds de capital-investissement AFIG Funds qui, ├á cette p├®riode, ├®tait le seul fonds de Private Equity ind├®pendant et dirig├® par une ├®quipe essentiellement africaine. Papa Oumar y d├®bute dÔÇÖabord comme stagiaire puis devient professionnel dÔÇÖinvestissement.

Son passage de trois ans ├á AFIG, au-del├á de servir comme r├®f├®rence de formation, lui a permis dÔÇÖ├®toffer son track-record avec huit investissements de +60m$ dans des secteurs ├®conomiques cl├®s, en Afrique de lÔÇÖOuest et Centrale. Cette exp├®rience lui donnera ├®galement lÔÇÖopportunit├® de mieux appr├®hender les enjeux et perspectives de d├®veloppement en Afrique.

Ce qui lui permet dÔÇÖ├¬tre choisi comme membre de lÔÇÖ├®quipe fondatrice du Fonds Souverain de lÔÇÖEtat du S├®n├®gal (┬½ FONSIS ┬╗) une des promesses inscrites en 2012 dans le programme de campagne ┬½ Yoonu Yokkute ┬╗ du candidat Macky Sall.

Avec deux passages de trois ans entre janvier 2014 et mars 2022 entrecoup├®es dÔÇÖexp├®riences entrepreneuriales, Papa Oumar Syr DIAGNE aura le privil├¿ge de conduire pour le compte de son pays, nombre de r├®alisations de projets dÔÇÖinfrastructures strat├®giques (a├®roport AIBD, centrales solaires, autoroutes, BRT, affermage eau, Gas-To-Power, h├┤pitaux) et de mettre en place des v├®hicules dÔÇÖinvestissement d├®di├®s pour le financement local de lÔÇÖ├®conomie (Teranga Capital, WE ! Fund, Oyass Capital). Toutefois, rattrap├® par sa passion pour lÔÇÖentrepreneuriat, il co-fonde avec un ami dÔÇÖenfance, entrepreneur, MACAPI S.A : une banque dÔÇÖaffaires enti├¿rement d├®di├®e ├á lÔÇÖAfrique subsaharienne, proposant des solutions sur mesure, de mobilisation de ressources de financement et dÔÇÖaccompagnement strat├®gique et financier aux secteurs priv├® et public et aux investisseurs internationaux. Ainsi, MACAPI intervient aussi bien sur des missions de lev├®e de fonds en equity et/ou dette pour le secteur priv├® (PMEs et grandes entreprises) que sur des projets de financement dÔÇÖinfrastructure ├á forte intensit├® capitalistique en accompagnant soit les constructeurs (EPC) soit le secteur public dans leur recherche de financement et/ou dans la structuration et gestion de PPPs et fonds dÔÇÖinvestissement.

Le monde est en proie ├á des crises qui ont un impact direct sur les ├®conomies africaines. Au regard de ce contexte, dans quelles conditions le secteur financier africain peut-il pleinement jouer son r├┤le ?

Nous avons v├®cu ├á lÔÇÖ├®chelle mondiale une crise sans pareille en 2020 : la pand├®mie COVID-19. Une crise ├á laquelle aucun pays nÔÇÖ├®tait pr├®par├®, pas m├¬me les pays d├®velopp├®s. Cette crise a entra├«n├® une r├®cession ├®conomique mondiale avec lÔÇÖensemble des pays d├®velopp├®s ayant enregistr├® une croissance ├®conomique n├®gative sur la p├®riode concern├®e.

Encore aujourdÔÇÖhui, la reprise demeure timide surtout avec les effets de la 2e crise, subs├®quente ├á la pand├®mie, notamment la guerre en Ukraine dont les cons├®quences ont profond├®ment affect├® les flux commerciaux et lÔÇÖ├®quilibre ├®conomique mondial par une hausse vertigineuse de lÔÇÖinflation provoquant machinalement le rench├®rissement de la vie et la diminution du pouvoir dÔÇÖachat.

Pourtant, ce contexte difficile a permis encore une fois de prouver la r├®silience africaine.

En effet, les pays africains ont en g├®n├®ral mieux r├®sist├® ├á la Covid-19 que les pays d├®velopp├®s. Par exemple, le S├®n├®gal, avec un taux de croissance du PIB ├á 1.3% en 2020 (contre 4.6% enregistr├® en 2019) a, ├á lÔÇÖinstar dÔÇÖautres pays africains, ├®vit├® une croissance n├®gative. Ceci est davantage illustr├® par la croissance ├®conomique africaine ├®tablie ├á 3.4% en 2020.

Le Programme de R├®silience Economique et Sociale (PRES), le plan sp├®cifique de lÔÇÖEtat du S├®n├®gal de lutte contre la pand├®mie, comprenait quatre composantes majeures dont la stabilit├® ├®conomique et financi├¿re pour le soutien du secteur priv├® et le maintien des emplois dans laquelle il ├®tait pr├®vu en partenariat avec la BCEAO et les banques commerciales, la mise en place dÔÇÖun m├®canisme de financement des soci├®t├®s affect├®es par la crise.

Ce m├®canisme pr├®voyait lÔÇÖinjection dÔÇÖune enveloppe de financement dÔÇÖenviron 50 milliards FCFA dans le secteur priv├® local sous forme de cr├®dits de tr├®sorerie ou dÔÇÖinvestissement avec des conditions de taux dÔÇÖint├®r├¬t et de maturit├® adapt├®s.

Les partenaires au d├®veloppement, pr├®cis├®ment les institutions de finance de d├®veloppement, ont largement contribu├® ├á la r├®ussite de ce programme, notamment en fournissant une garantie ├á ces pr├¬ts. CÔÇÖest ainsi que certaines initiatives de financement d├®velopp├®es initialement comme r├®ponse ├á la crise, continuent dÔÇÖ├®merger afin de faire face ├á un besoin pressant de financement. JÔÇÖen veux pour exemple le FIR (Fonds Islamique de Relance) ÔÇô un fonds de 20 milliards FCFA lanc├® conjointement par lÔÇÖEtat du S├®n├®gal et la Banque Islamique de D├®veloppement, d├®di├® aux PMEs s├®n├®galaises.

Quelles peuvent ├¬tre, selon vous, les mesures financi├¿res de soutien en p├®riode de crise et le r├┤le de la Banque centrale dans la r├®gulation de lÔÇÖ├®conomie ?

Le r├┤le essentiel de la Banque Centrale, ├á travers le m├®canisme de taux de change fixe, est de garantir la stabilit├® mon├®taire et de maintenir lÔÇÖinflation ├á un niveau bas. Au vu dÔÇÖun taux dÔÇÖinflation moyen de 2% au cours des 5-7 ann├®es pr├®-COVID, le r├®sultat de la BCEAO ├á ce niveau est remarquable.

Toutefois, ce m├¬me taux fixe limite la capacit├® de la Banque Centrale ├á ajuster la politique mon├®taire en r├®ponse aux chocs ├®conomiques.

Par exemple, il lui est impossible de d├®valuer la monnaie pour faciliter ou stimuler les exportations.

Il est en de m├¬me pour les produits import├®s dont les prix peuvent fluctuer ├á la hausse comme ├á la baisse sans que la Banque Centrale ne dispose du moindre levier pour r├®agir activement ├á la situation. Ainsi, le taux de change fixe offre la stabilit├®, mais ne permet pas la flexibilit├® n├®cessaire pour sÔÇÖadapter aux conditions ├®conomiques changeantes.

En attendant lÔÇÖin├®luctable ├®volution du r├┤le de la Banque Centrale en rapport avec les discussions actuelles sur le FCFA, je pense que les mesures financi├¿res de soutien les mieux indiqu├®es consid├®rant le contexte de crise et les limites discut├®es ci-haut se r├®sument au type de m├®canisme de financement dont ont pu b├®n├®ficier les entreprises s├®n├®galaises affect├®es par la Covid-19, structur├® en partenariat avec les banques commerciales locales.

Le d├®veloppement des fintech et notamment du mobile banking est une ├®tape n├®cessaire pour assurer lÔÇÖinclusion financi├¿re. Ne pensez-vous pas quÔÇÖil pourrait ├®galement pousser les banques ├á red├®finir leur r├┤le voire ├á se r├®inventer ?

SÔÇÖil y a un secteur ayant b├®n├®fici├® dÔÇÖun impact positif significatif de la pand├®mie, il sÔÇÖagit bien du secteur de lÔÇÖinnovation technologique et du num├®rique.

En raison du confinement, nombre dÔÇÖoutils num├®riques (comme les r├®unions virtuelles) se sont d├®velopp├®s provoquant parfois une totale remise en question des habitudes des consommateurs.

Les fintechs en font partie, notamment par la cr├®ation de nombre de produits et services financiers innovants, intuitifs, rapides et intelligents.

Malgr├® des forces comme leur marque, le contact avec le client (qui, ├á mon avis, devient de plus en plus une faiblesse du fait de la faible qualit├® de service) et lÔÇÖ├®tendue de lÔÇÖoffre de services, il semble que la banque traditionnelle, ├®tant donn├® la r├¿glementation rigide et incomprise (car import├®e et non adapt├®e au contexte africain) particuli├¿rement pour les jeunes g├®n├®rations, perd de plus en plus de parts de march├® au profit des fintechs.

Clairement, les banques nÔÇÖont pas dÔÇÖautre choix que dÔÇÖinnover et sÔÇÖadapter afin de demeurer comp├®titives dans un paysage financier en constante ├®volution, notamment face ├á la force perturbatrice des fintechs dont les produits con├ºus sont en parfaite harmonie avec les habitudes de consommation des jeunes g├®n├®rations, population majoritaire en Afrique.

Le contexte dÔÇÖ├®volution technologique dans le secteur financier a fait na├«tre de nouvelles formes de fraude et de nombreux d├®fis en termes de s├®curit├® des donn├®es. Pensez-vous que le syst├¿me financier des pays africains est prompt ├á faire face ├á ses d├®fis ?

Oui totalement. De la m├¬me mani├¿re que la fraude se perfectionne, les syst├¿mes de d├®fense aussi.

Le syst├¿me financier africain, afin de garantir la confiance des utilisateurs, doit continuer ├á ├®voluer pour faire face aux nouveaux d├®fis ├á relever ├á savoir la cybercriminalit├®, la protection des donn├®es personnelles et la r├®glementation ad├®quate. Au vu du volume cons├®quent dÔÇÖinvestissements r├®alis├®s par les secteurs public et priv├® dans ce secteur, dans la formation et sensibilisation en cybers├®curit├® et dans les infrastructures technologiques, notamment pour prendre lÔÇÖexemple du S├®n├®gal, lÔÇÖ├®rection du Parc Technologique Num├®rique (PTN) et le rapide d├®ploiement de datacenters, je demeure convaincu que oui.

Quelques mots sur le march├® boursier, comment faire pour le redynamiser ? Appelez-vous aussi, comme dÔÇÖautres, ├á aller vers un march├® boursier continental unifi├® ?

Je ne crois pas ├á lÔÇÖuniformisation. Je suis profond├®ment lib├®ral et par cons├®quent, je pense que comme chaque potentiel est diff├®rent, il est plus indiqu├® de tirer le meilleur de chaque potentiel au profit dÔÇÖun grand ensemble et/ou dÔÇÖune cause qui d├®passe lÔÇÖunique individu.

LÔÇÖAfrique nÔÇÖest pas un ensemble uniforme. Elle est constitu├®e du Maghreb, des Afriques de lÔÇÖOuest et Centrale Francophone et Anglophone, de lÔÇÖAfrique de lÔÇÖEst et de lÔÇÖAfrique Australe, les sous-ensembles se distinguant par leurs ├®conomies, g├®ographies, peuples, langues, cultures et mode de gouvernance respectifs. Ainsi, je crois plut├┤t ├á lÔÇÖint├®gration en harmonie avec les diff├®rentes zones / r├®gions et pays dÔÇÖAfrique. SÔÇÖunifier dans la diff├®rence est mieux indiqu├®e.

Maintenant, sÔÇÖagit-il vraiment de redynamiser le march├® boursier ? Et de quel march├® boursier parle-t-on ?

Je me rappelle quÔÇÖ├á mon arriv├®e comme stagiaire ├á AFIG Funds en 2010, la capitalisation boursi├¿re de la BRVM sÔÇÖ├®levait autour de 7 500 milliards FCFA.

Selon le bulletin officiel de la cote en date du 5 avril 2024, la capitalisation boursi├¿re est de 8 009 milliards FCFA, soit une hausse insignifiante de 6% en presque 15 ans. Toutefois, la BRVM fait encore figure de nain comparativement aux autres places boursi├¿res africaines comme la Bourse de Casablanca, le Nairobi Stock Exchange (NSE), le Nigeria Stock Exchange (NGE) ou le Johannesburg Stock Exchange (JSE). Cela r├®v├¿le la diff├®rence entre lÔÇÖAfrique Francophone et Anglophone en termes dÔÇÖ├®conomie, mais aussi dans les mentalit├®s, la Bourse ├®tant un instrument beaucoup plus connu et utilis├® des populations en Afrique Anglophone. Je vous sugg├¿re deux (2) moyens de le dynamiser :

ÔÇó En vulgarisant lÔÇÖoffre de financement quÔÇÖelle repr├®sente pour les soci├®t├®s qui y qualifient, notamment en d├®veloppant lÔÇÖoffre de Private Equity dans la r├®gion et en retenant la Bourse comme option principale de sortie dÔÇÖinvestissement ;

ÔÇó En vulgarisant lÔÇÖoutil dÔÇÖ├®pargne quÔÇÖelle repr├®sente pour tout un chacun, notamment avec les exemples r├®ussis dÔÇÖaugmentation / ouverture de capital de majors comme SONATEL et TOTAL S├®n├®gal ├á la Bourse.

Cela n├®cessitera une masse critique de soci├®t├®s dans ces cas dÔÇÖesp├¿ce afin de faire bouger les lignes.

Enfin, je suis plut├┤t dÔÇÖavis que lÔÇÖoffre multiple demeure.

Toutefois, il devrait ├¬tre permis ├á chaque Africain dÔÇÖinvestir ├á travers la place boursi├¿re quÔÇÖil souhaite selon ses affinit├®s avec la g├®ographie concern├®e ou tout simplement selon la rentabilit├® attendue de lÔÇÖopportunit├® dÔÇÖinvestissement.

Votre pays le S├®n├®gal vient dÔÇÖ├®lire un nouveau Chef dÔÇÖEtat, quelles sont, selon, vous, les mesures financi├¿res urgentes ├á prendre pour une relance ├®conomique ?

Dans lÔÇÖattente de le rencontrer tr├¿s prochainement, permettez-moi tout dÔÇÖabord de lui adresser ├á travers votre magazine mes plus vives f├®licitations ! Son ├®lection au 1er tour a ├®t├® brillante et historique !

Elle traduit un fort d├®sir de changement, pas seulement de paradigme politico-├®conomique, mais ├®galement et surtout des mentalit├®s !

CÔÇÖest aussi lÔÇÖav├¿nement de la jeunesse et une forte belle mani├¿re de montrer ├á lÔÇÖAfrique et au Monde que le changement par les jeunes Africains et pour les jeunes Africains, quÔÇÖon pensait chim├®rique il y a encore tr├¿s peu de temps, sÔÇÖav├¿re bien possible !

Le S├®n├®gal a h├®rit├® de la gouvernance du Pr├®sident Macky Sall dÔÇÖune palette dÔÇÖinstruments financiers, qui, toutefois, gagnerait ├á ├¬tre proprement capacit├®s autant en ressources financi├¿res quÔÇÖen ressources humaines. Il nÔÇÖy a pas de miracle du d├®veloppement. La performance est atteinte d├¿s lors quÔÇÖon sÔÇÖen donne les moyens ├á travers la constance dans lÔÇÖeffort et les ressources financi├¿res appropri├®es.

Je pense bien s├╗r au Fonds Souverain de lÔÇÖEtat (┬½ FONSIS ┬╗), notamment sa fonction de fonds de fonds lui permettant de mettre en place tout type de v├®hicule dÔÇÖinvestissement d├®di├®.

Je pense aussi au Fonds de Garantie (« FONGIP »), aux banques BNDE et Banque Agricole.

Mais ├®galement ├á la Caisse de D├®p├┤t et Placement, ├á la Caisse de S├®curit├® Sociale (CSS) et ├á lÔÇÖInstitut de Pr├®voyance Retraite (IPRES) dont une potentielle fusion pourrait donner naissance ├á un instrument financier disposant de ressources cons├®quentes (allocations, pensions et retraites) et dÔÇÖune mission de gestion optimale de ces ressources bien d├®finie comme lÔÇÖa remarquablement r├®ussi la C├┤te dÔÇÖIvoire avec la Caisse Nationale de Pr├®voyance Sociale (CNPS) ou le Rwanda avec le Rwanda Social Security Board (RSSB). Il est dÔÇÖailleurs propos├® dans le programme du Pr├®sident Bassirou Diomaye Faye, lÔÇÖoption de regrouper une partie de ses instruments au sein dÔÇÖune grande Banque Publique dÔÇÖInvestissement, ├á lÔÇÖinstar du processus ayant abouti ├á la cr├®ation de la BPI en France.

En prenant en compte le niveau tr├¿s ├®lev├® de la Dette Publique, il est n├®cessaire dÔÇÖenvisager dÔÇÖautres leviers de financement comme les PPP. Ainsi, tout projet r├®pondant ├á un besoin urgent des populations et pr├®sentant une rentabilit├® financi├¿re serait ├á structurer en financement de projet en partenariat avec le secteur priv├® afin dÔÇÖ├®viter le recours ├á lÔÇÖendettement public.

Celui-ci ne serait utilis├® que dans le cadre de projets ├á tr├¿s faible rentabilit├® financi├¿re, voire inexistante, mais ├á tr├¿s fort impact social, notamment les offres de sant├® et dÔÇÖ├®ducation avec la r├®alisation respective de centres de sant├® et h├┤pitaux et dÔÇÖ├®coles et dÔÇÖinstituts de formation professionnelle. Il sera aussi opportun de recourir ├á dÔÇÖautres types de bailleurs exigeant une rentabilit├® financi├¿re bien moindre que les bailleurs institutionnels et/ou priv├®s traditionnels. Je pense naturellement ├á la philanthropie dÔÇÖinvestissement avec plus de 2 400 milliards de dollars dÔÇÖactifs sous gestion.

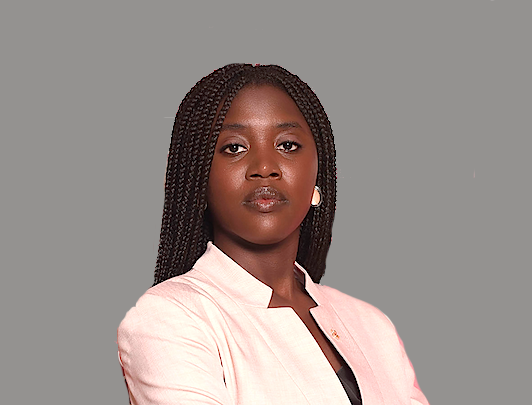

Propos recueillis par A.C.ÔÇêDIALLO – ┬® Magazine BUSINESS AFRICA

Laisser un commentaire