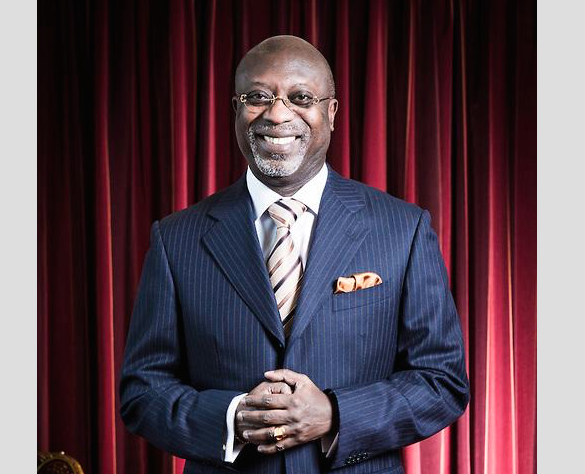

Economiste et financier de formation, Dr Papa Demba Thiam a ├®t├® professeur et entrepreneur avant de devenir haut fonctionnaire international. Il a notamment servi ├á lÔÇÖOCDE et ├á la Banque Mondiale pendant de nombreuses ann├®es avant de revenir dans le secteur priv├® pour faire du d├®veloppement. ┬áAujourdÔÇÖhui r├®install├® en Suisse, il est constamment sollicit├® pour livrer ses analyses, souvent critiques mais toujours pertinentes, sur les strat├®gies de d├®veloppement ├®conomique emprunt├®es par les pays africains. INTERVIEW

Au regard de votre exp├®rience en la mati├¿re, comment la crise Covid 19 peut-elle ├¬tre une opportunit├® pour les pays africains de rebondir┬á?

De toutes les fa├ºons, une crise est toujours une opportunit├®. Il suffit pour cela de rappeler l’histoire. Le Japon ├®tait compl├¿tement d├®truit pendant la deuxi├¿me guerre mondiale┬á; les Japonais ont ├®t├® capables de reconstruire leur pays pour en faire la puissance ├®conomique que l’on conna├«t. L’Allemagne a subi le m├¬me sort, elle est pourtant aujourd’hui la premi├¿re ├®conomie d’Europe. Ceci pour dire que lorsqu’il y a des crises et donc des d├®fis qui nous mettent le dos au mur, cela devrait nous permettre de nous r├®inventer et de nous rendre compte que nous ne pouvons r├®ellement compter que sur nos propres forces. Et c’est aujourd’hui le cas de l’Afrique. Car non seulement l’Afrique avait de s├®rieux probl├¿me de d├®veloppement bien connus, mais le Covid-19 y est encore apparu comme un acc├®l├®rateur de pauvret├®. Il faut noter que bien avant le Covid-19, m├¬me les institutions multilat├®rales de d├®veloppement ne pensaient plus quÔÇÖ├á ┬áessayer dÔÇÖy r├®duire lÔÇÖextr├¬me pauvret├® au lieu dÔÇÖy ├®liminer la pauvret├®. LÔÇÖAfrique doit se convaincre quÔÇÖelle nÔÇÖa pas d’autre option de mod├¿le de d├®veloppement pertinent que celle de b├ótir son d├®veloppement inclusif sur les abondantes forces du continent.

Justement quel peut être ce modèle ?

Vous savez, les pays d’Afrique ont chacun leur sp├®cificit├®. Mais lorsquÔÇÖon regarde la cartographie de leurs ressources naturelles, on se rend compte que chacun d’eux dispose de ressources dont la transformation pourrait lui permettre de b├ótir une ├®conomie int├®gr├®e et largement inclusive. La question fondamentale est donc de savoir, d’une part si les dirigeants africains ont r├®ellement envie de faire du d├®veloppement et d’autre part, s’ils veulent se donner les moyens de trouver les mod├¿les de d├®veloppement qui conviennent ├á leurs environnements. Vous pouvez me citer nÔÇÖimporte quel pays africain ; je pourrais vous indiquer sur quelles sources de croissance et comment y construire et financer un d├®veloppement inclusif avec moins de dette publique. Et je ne suis pas le seul ├á pouvoir le faire. Nous pouvons prendre les paris.

Ne posez-vous pas là, le problème de leadership à la tête des États africains ?

Vous savez, le leadership politique, c’est la capacit├® de rassembler autour de soi, des gens qui sont capables de vous orienter sur ce que vous pouvez faire, la mani├¿re dont vous pouvez le faire, le type de ressources dont vous avez besoin et comment vous allez les agencer et les engager. Un leader, c’est quelqu’un qui doit surtout avoir une vision paradigmatique ; qui sait o├╣ il veut amener son peuple. Il n’est pas n├®cessaire que lui-m├¬me soit capable d’├®laborer des strat├®gies de d├®veloppement. Mais il est imp├®ratif qu’il puisse identifier ceux qui peuvent l’aider ├á les ├®laborer et ├á en assurer la mise en ┼ôuvre. CÔÇÖest m├¬me dangereux quÔÇÖun leader se prenne pour lÔÇÖexpert qui sait tout et peut tout faire, parce quÔÇÖil ne peut alors pas avoir de conseillers.

Les institutions de Brettons Woods ne sont-elles pas là pour, en partie, combler cette lacune des Etats ?

Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation qui consiste ├á dire que les institutions de Brettons Woods doivent faire le d├®veloppement. Ce n’est pas leur r├┤le. Ces institutions existent depuis bient├┤t 75 ans, pensez-vous qu’elles puissent avec pertinence, remplir leur mission, apr├¿s tant de bouleversements survenus dans le monde. Une chose est donc sure, cÔÇÖest quÔÇÖelles doivent elles-m├¬mes se r├®inventer pour rester pertinentes dans un environnement mouvant et contradictoire. Par exemple, elles ont accompagn├®, voire forc├® la globalisation sans en comprendre ni le fonctionnement, ni les cons├®quences sur les ├®conomies de leurs pays-clients. NÔÇÖemp├¬che, elles tentent de survivre en sÔÇÖaccaparant davantage des ressources du d├®veloppement.

En d├®finitif, lÔÇÖAfrique doit – elle aujourd’hui se passer de ces institutions ?

Non. Ces institutions appartiennent aussi aux pays africains, ce que leurs dirigeants nÔÇÖarrivent pas encore ├á r├®aliser. Le vrai probl├¿me est que les fonctionnaires-bureaucrates qui travaillent dans ces institutions sont souvent robotis├®s et ne connaissent pas vraiment la r├®alit├® des pays africains sur lesquels ils travaillent en leur donnant des prescriptions. Je sais de quoi je parle puisque j’ai moi-m├¬me ├®t├® un des hauts cadres de ces institutions. Aujourd’hui le FMI et la Banque Mondiale existent aussi parce que nos probl├¿mes existent.

Mais on peut inventer une autre mani├¿re de travailler avec ces institutions. Certains dirigeants de ces institutions ont bien essay├® de les r├®former, mais ils ont sous-estim├® la capacit├® de r├®sistance de leurs administrations, dÔÇÖo├╣ leurs ├®checs r├®p├®titifs. CÔÇÖest quand m├¬me frappant que depuis plus de deux d├®cennies, chaque nouveau pr├®sident de la Banque Mondiale arrive avec la volont├® de la r├®former. Cela veut au moins dire que cette institution est dysfonctionnelle et/ou perd de sa pertinence. Pourquoi devrait-elle alors continuer de servir de r├®f├®rence en Afrique et imposer son diktat ├á ses dirigeants ? Parce quÔÇÖelle leur donne des appuis budg├®taires ? Trop mince comme pr├®texte. Il y a mieux ├á faire, croyez-moi. Je garde toutefois espoir en David Malpass, l’actuel Pr├®sident de la Banque Mondiale pour engager les r├®formes n├®cessaires.

Que vous inspire lÔÇÖentr├®e en vigueur de la Zlecaf, lÔÇÖaccord sur la zone de libre-├®change commercial en Afrique┬á?

En r├®alit├®, l’agenda de la Zlecaf est l├á depuis tr├¿s longtemps. Ce n’est pas cela la nouveaut├®. Parce que ce n’est pas parce qu’on signe un accord de libre-├®change qu’on va forc├®ment ├®changer. Par ailleurs, de nombreuses questions demeurent pos├®es. Par exemple, le Ghana a r├®cemment annonc├® avoir sign├® un accord de libre-├®change avec le Royaume-Uni. Du fait de lÔÇÖentr├®e en vigueur de la Zlecaf, comment avoir la certitude que des produits fabriqu├®es au Royaume-Uni ne se trouveront pas, libres de toute taxe, en circulation dans toute l’Afrique ? Y a-t-il des protocoles pour appliquer strictement les termes de l’Accord ? Les administrations douani├¿res et celles qui s’occupent des normes communautaires sont-elles outill├®es pour bien mener leur mission de contr├┤le ? Pour moi, pour que l’int├®gration ├®conomique fonctionne avec un march├® unique, il faut d’abord qu’elle puisse reposer sur la distribution des potentiels de croissance int├®gr├®s et compl├®mentaires dans lÔÇÖensemble de lÔÇÖespace ├®conomique africain, ce qui n’est encore le cas.┬á En deuxi├¿me lieu, il faudrait que les r├¿gles d’origine puissent y ├¬tre appliqu├®es. Enfin, pour que des opportunit├®s de march├®s puissent y ├¬tre comp├®titives et durables, il faut y d├®velopper des chaines de valeurs int├®gr├®es par la transformation industrielles des ressources et, les faire converger vers des p├┤les. De ce point de vue, distribuer des potentiels de croissance int├®gr├®s et compl├®mentaires en Afrique, devrait commencer par la cr├®ation de plateformes de comp├®titivit├® dans tous les secteurs, dans tous les pays et, les lier entre elles par des chaines logistiques. ┬áCÔÇÖest une mani├¿re r├®aliste de cr├®er un environnement propice aux ├®changes intra-africains. Il importe donc pour les Etats africains de prendre la mesure des d├®fis tels qu’ils sont pos├®s, ainsi que la mani├¿re de les r├®soudre. Malheureusement, lÔÇÖexpertise en la mani├¿re ne court plus les rues. Elle vieillit sans se renouveler.

Propos recueillis par A.S. TOURE

┬® Magazine BUSINESS AFRICA – 2021

Laisser un commentaire